期刊封面

四夸克还是三角奇点,科学家是如何区分的?答

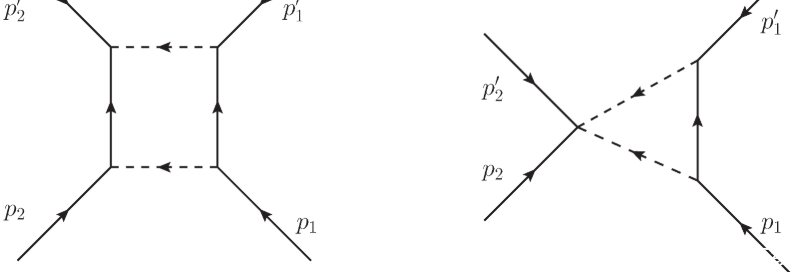

2015年,在瑞士欧洲核子研究组织(CERN)研究粒子碰撞的物理学家认为,他们已经捕捉到这种粒子短暂奇异集合的瞬间,并称这种粒子为四夸克(tetraquark)。但是有新的研究却支持一种完全不同、甚至更为怪异的解释:一对粒子并没有形成新的集合,反而在飞离前交换了“身份”。这种“身份”交换叫做三角奇点,意想不到的是,他们的这项试验可能首次证明了这一过程存在。

(图源:马克·加利克(MARK GARLICK)/科学图片库(SCIENCE PHOTO LIBRARY)经由盖蒂图片社提供)

所以这还将是个非常有趣的构想。如果这个构想靠谱,就将成为探测强核力的有力工具,因为三角奇点的出现,源于我们对强力理解的预测,而此预测还没有得到充分检验。

BY: Paul Sutter

所以“罗盘”实验中的科学家为了理解强力,就用超级质子同步回旋加速器(the Super Proton Synchrotron)中的超高级能量,把聚在一起的粒子粉碎了。随后科学家就能观测结果。

实验先从介子(pion)开始,介子是由夸克和反夸克这两个基本建构单元组成。强力让介子内的夸克和反夸克黏在一起。不像其他基本自然力随距离越远而越弱,强力随着夸克相隔越远,反而更强(打个比方,介子中的夸克就像让橡皮筋绑着,越把夸克分开就得越拉扯橡皮筋,弹力也就越大)。

因为描述亚原子粒子交互作用的数学方法都失效了,所以就称其为奇点。

研究的共同作者,波恩大学亥姆霍兹辐射与核物理研究院的伯恩哈德·凯泽(Bernhard Ketzer)在一份发言中说道:“在此过程中所涉及的粒子,交换了夸克并改变其‘身份'。”

转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处

FY: redbeard

但是,八月份在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表的一篇新分析报告,则提出了一种更为怪异的解释。

“罗盘”实验的进展

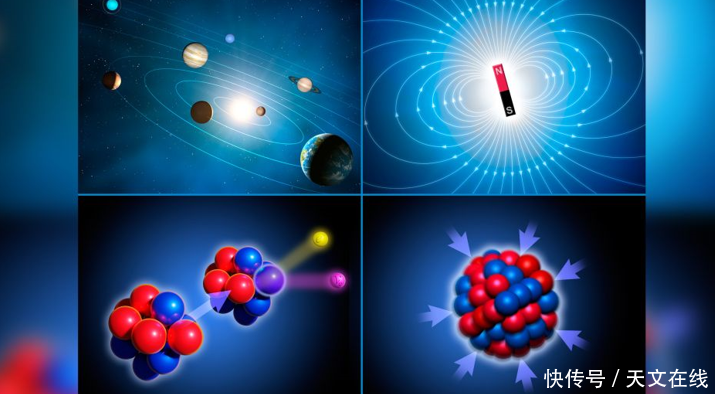

(图源:《太空的一切》(All About Space)杂志经由盖蒂图片社(Getty Images)提供。)

如果这种非常怪异的粒子“身份”交换真的存在,那么就能帮助物理学家理解将原子核内部绑在一起的强力( the strong force)。

CERN的结构和光谱学普通μ介子质子工具(Common Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy,简称COMPASS,“罗盘”)实验,对强力进行了研究。强力的作用(让质子和中子黏在一起)非常简单,可强力本身却复杂得让人头晕目眩,曾有过一段时期,物理学家很难完全描述强力在所有这些交互作用中的行为。

上世纪五十年代,前苏联物理学家列夫·朗道(Lev Landau)首次提出了“三角奇点”(triangle singularity)这一怪异现象的假设。

物理学家筛选旧的粒子加速器数据后,发现了一种从未见过的现象,非常难以捕捉到,也就是所谓的三角奇点。

物理学家预测三角奇点的存在,已有半个多世纪,而这次实验是所有实验中,最接近实际观察三角奇点的一次。但这仍然不是件轻而易举的事情。过程涉及三角奇点的新模型,其参数比四夸克模型的参数更少,对数据也更好拟合。但是这不是决定性的,因为原来的四夸克模型仍能解释数据。

有四种基本自然力,分别是:重力,是最弱的力(左上角的图);电磁力,作用在较小的层面上;弱核子力,让原子中的核子从质子转化成中子,并在转化过程中释放贝塔射线;强力,固定住原子核中的核子,以及核子自身中的夸克。

前苏联物理学家列夫·朗道几十年前的预测竟成真?

回到2015年,“罗盘”实验的科学家创纪录地分析了5000万份这样的碰撞后,发现了一个非常有趣的信号。这些碰撞发生后,有新粒子出现的情况不到1%。科学家将这种新粒子称为“a1(1420)”,最初以为它是一种新的四个夸克的组合——四夸克。然而,这种四夸克不稳定,很快就蜕变成了其他东西。

如果把初始撞击后粒子的各自路线画出来,就能看到这对K中介子形成了两个支点,交换后的粒子在两支点中间形成了第三点,整体看起来就是个三角形,这就是三角奇点的名称由来。

文章来源:《国际骨科学杂志》 网址: http://www.gjgkxzz.cn/zonghexinwen/2022/0927/613.html